Waldorf Q の出音の高評価を支えているアナログモデリングによるシンセサイザー部分は意外なほどに普通の構成なのです。その VCO 部分の解説です。

Waldorf Q の出音の高評価を支えているアナログモデリングによるシンセサイザー部分は意外なほどに普通の構成なのです。その VCO 部分の解説です。

| |

| |

|

|

どちらかというと、オシレータシンク・リングモジュレーションの変調先の関係で、オシレータ 2 がメインのオシレータと考えると音作りは簡単です。

この 3 つの独立したオシレータに加え、3 つの独立した LFO と、ミキサーセクションでの 1 つのノイズジェネレーターとパラメータ内での 2 つのサブオシレータが使用できます。

まずは、3 つのオシレータで何ができるかというと、

・並列出力・・・普通に 3 つの VCO として出力します。

・オシレータシンク・・・オシレータ 3 でオシレータ 2 をシンクできます。

・リングモジュレーション・・・オシレータ 1 とオシレータ 2 をリングモジュレーションして出力できます。

・FM・・・それぞれのオシレータの周波数変調をかけることができ、そのソースとして色々な変調元を洗濯できます。

・Wave Table・・・オシレータ 1 とオシレータ 2 は、通常のシンセ波形以外に ALT1 と ALT2 に割り当てられた Waldorf 伝統の Wave Table から波形を選択して出力することができます。

できることの選択肢は、過去の高級アナログシンセでできたことを網羅していると言えます。

書くことがないくらいに普通のことしかできないのが特徴です。

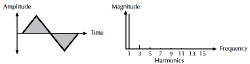

・ノコギリ波

定評の Q サウンドとは、これまた当たり前の模倣なのですが、旧来のサイン波を変調しての各波形の出力にあります。

定評の Q サウンドとは、これまた当たり前の模倣なのですが、旧来のサイン波を変調しての各波形の出力にあります。廉価版シンセにありがちなノコギリ波出力ではなく、奇数周期のサイン波を重ねてノコギリ波を出力しています。

その他の波形も同様にサイン波から作り出す波形ですので、どの波形を選択してもパルスワイズという周波数周期の変化幅とシェイプ機能による周波数周期の周期幅の変更ができます。

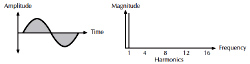

・パルス波

ノコギリ波と同様にサイン波から生成していますのでパルス幅の可変は自在でリアルタイムに行えます。

ノコギリ波と同様にサイン波から生成していますのでパルス幅の可変は自在でリアルタイムに行えます。・三角波

三角波も同様に色々な変調が自在に行えます。一見、三角波などは搭載されていることが意味不明に思えることもありますが、変調が自在に行える Q ではしっかりと意味がある選択される波形となっています。

三角波も同様に色々な変調が自在に行えます。一見、三角波などは搭載されていることが意味不明に思えることもありますが、変調が自在に行える Q ではしっかりと意味がある選択される波形となっています。・サイン波

純アナログシンセサイザーではメイン以外のオシレータにこのサイン波を搭載している機種もありますが、Q では3つのオシレータで使用することができます。

純アナログシンセサイザーではメイン以外のオシレータにこのサイン波を搭載している機種もありますが、Q では3つのオシレータで使用することができます。中身は DSP チップによるプログラムによる波形出力なので、その配置や接続は自在ということですが、あえて、現実のハードシンセサイザーで、できないことはやらない。できることは全てやる。それが Waldorf Q の考え方のようです。

オシレーターシンクは他メーカーが搭載しているそれと同じく、元となる出力波形を出すオシレータに違うオシレータからの出力波形周期を強制的に同調させる仕組みです。

オシレーターシンクは他メーカーが搭載しているそれと同じく、元となる出力波形を出すオシレータに違うオシレータからの出力波形周期を強制的に同調させる仕組みです。ここで全てのオシレータがメインオシレータの考え方である Q では、パルスワイズでサイン波をシンクさせたりと様々な音作りが可能です。

リングモジュレーションは直訳のとおり、オシレータ 1 とオシレータ 2 の出力を掛け算して出力します。

FM と PWM の変調ソースを豊富なマトリックス・モジュレーションのソース群から選択できる自由さはありますが、これはかつての Oberheim Matrix シリーズに搭載されているものと概念は同じで、Waldorf Q は、ただ真面目に昔の代表的なアナログシンセサイザーを模倣したものだと理解できます。

0 件のコメント:

コメントを投稿