| |

| |

実装されていない現在では当たり前の機能も多く、不便さを感じる事もしばしば有ったのですが、Studio One バージョン2になってソフトウェアシンセサイザー(VSTiなど)との連携やMIDIエディタウィンドウの視覚的な操作感の改善と追加などで、とりあえず昨今のDAWホストに搭載されているMIDI関連機能はほぼ全て実装されたようです。

下のムービーはソフトシンセやエフェクトでも同様ですがオートメーションを使用する様子のムービーです。

これらの使い勝手は他のソフトに比べて便利なときもあれば機能実行のための手間が多かったりですが“メーカー間の使い勝手の違い”と思えば済むような部分でもあり、今後、ユーザーからのフィードバックなどで改善されていくようです。

インストゥルメンタルトラック(MIDIトラック)をダブルクリックするとまず出てくるのがMIDI編集ウィンドウですが、これはミキサーウィンドウと同じくフローティングウィンドウでサイズや大きさを自由に変更できます。

ウィンドウでの編集などの使い勝手は大幅にMIDI機能が強化されたPro Tools 8以降のMIDI編集機能に近く、そちらで慣れている人には違和感無く使えます。

ベロシティなどのいわゆる7bit(128ステップ)での数値に慣れていると最初に違和感を感じてしまう0~100.00%(数値入力単位は100.0)ですが、これらはソフトシンセなどの128ステップより高い解像度を持つパラメーター設定値に対応することにシフトしたためと思われ、慣れてしまえばこれも逆にフィルター操作などでの音の変化のの解像度の高さに便利に感じます。

ベロシティなどのいわゆる7bit(128ステップ)での数値に慣れていると最初に違和感を感じてしまう0~100.00%(数値入力単位は100.0)ですが、これらはソフトシンセなどの128ステップより高い解像度を持つパラメーター設定値に対応することにシフトしたためと思われ、慣れてしまえばこれも逆にフィルター操作などでの音の変化のの解像度の高さに便利に感じます。ほとんどの作業をマウスのドラッグ&ドロップで行うわけですが右クリックなどでの数値入力もそれぞれで可能です。

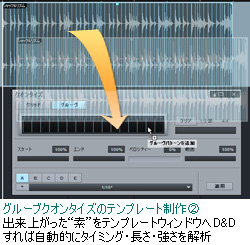

大幅に強化+機能追加されたのがクオンタイズでシャッフルからグルーブクオンタイズ、そしてそれらをどういうふうに適用するかを細かく設定できるようになり、このあたりはMIDI編集に強いと呼ばれる他のソフトと同じ事ができるようになりました。

大幅に強化+機能追加されたのがクオンタイズでシャッフルからグルーブクオンタイズ、そしてそれらをどういうふうに適用するかを細かく設定できるようになり、このあたりはMIDI編集に強いと呼ばれる他のソフトと同じ事ができるようになりました。グルーブクオンタイズは、オーディオトラックで気に入ったグルーブを出す部分を解析し、それをMIDIトラックやオーディオトラックなどに反映させます。MIDIならデーターの修正、オーディオだと解析して“音位置”をずらしてくれます。 その調整度合いも細かく設定できます。

Studio One 2は個人的に思うのは、“後出しジャンケンソフト”で、もちろん開発陣の能力の高さは広く知られているとおりですが、今まで他の多くのDAW / DTMソフトが約10年、MIDIシーケンサー時代からすれば約15年の進化してきた機能や操作感の、良いところは積極的に取り入れ過去からの互換性からくるソフトウェアコード自体の“重さ”からは開放するというように柔軟な思想で作られていますので、今後も“Version 3のときに”とは言わずにVersion 1のときもやってきたようにリアルタイムで進化していくと思われます。

ちなみに私はSONARとPro ToolsでDAW / DTMソフトの操作に慣れてきた人間ですので比較的容易にStudio Oneを操作する事ができました。それ以外の方はそれなりに違和感も感じる事もあると思います。

当たり前の事ですが、ユーザー登録すればフォーラムやEメールで“意見を”伝える事ができます。

当たり前の事ですが、ユーザー登録すればフォーラムやEメールで“意見を”伝える事ができます。Studio Oneが他のソフトハウスと違うと感じるのは現在の代理店(MI7:http://www.mi7.co.jp/)が日本語化や使い勝手やバグなどを連携してPresonusと密にStudio Oneの開発に協力しています(これは各国語版それぞれの国でも同様です)ので、英語が苦手でも日本語で意見を伝える事ができるのも良い感じです。

次回は、Version 1(無印)ではアナログライクなエフェクトが多かったバンドルが強化されてクリーン系も充実しましたのでそれらを書いてみたいと思います。

0 件のコメント:

コメントを投稿