| |

| |

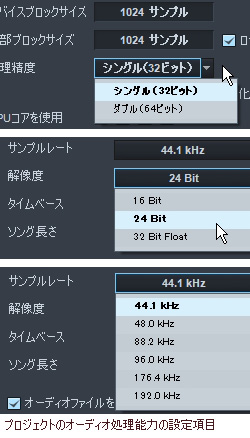

Studio One 2の基本的な概念として、最初に選択したプロジェクトの演算ビット数に合わせてバウンスや録音が行われることになります。

オーディオファイルの読み込み自体は制作慣れされてる方なら24bit/44.1KHz~などのWAVファイルが中心となると思いますが、その他の16bit WAVをやmp3など多々なオーディオファイルでのトラック配置に対応しています。

オーディオファイルの読み込み自体は制作慣れされてる方なら24bit/44.1KHz~などのWAVファイルが中心となると思いますが、その他の16bit WAVをやmp3など多々なオーディオファイルでのトラック配置に対応しています。つまり、内部エンジンでの"音素材"のエフェクターやボリュームフェーダー、バスへの送りなどの音声処理機能を32bit FLOTもしくは64bitの処理方法で行う事を選択でき、トラックで扱える音素材のフォーマットは多大な音ファイルに対応しているということです。

そんなStudio One 2の柔軟で軽快な処理エンジンにより実現できた、追加されたり強化された機能をいくつか紹介してみようと思います。

まずは、オーディオトラックの始まりと終わりで多用するフェード機能ですが、PreSonus Studio One 2ではリアルタイムフェードを搭載しています。

このフェード処理ですが、1曲の中に膨大に使用するためにその負荷はまさしく"塵も積もれば山となる"で結構な負荷となるために、フェード処理したトラックを書き出してそれをつなげるという方法をとっているDAWソフトも多い中、Studio One 2はその軽快動作の特性を生かしフェードは全てリアルタイム処理となっています。

フェードカーブもマウス操作で簡単にできるように工夫されており、指数・対数カーブと呼ばれる湾曲したカーブも簡単に描け、リアルタイム処理ですので個別にどんなカーブでも設定できます。

フェードカーブもマウス操作で簡単にできるように工夫されており、指数・対数カーブと呼ばれる湾曲したカーブも簡単に描け、リアルタイム処理ですので個別にどんなカーブでも設定できます。Studio One 2の目玉機能としてCelemony's Melodyne(Studio One ProfessionalにMelodyne Essentialがバンドル)との連携があります。 ですが、個人的にピッチ補正プラグインは利用することが滅多にないため、興味がある方は下記公式ムービーを見てみてください。

ハモリなども視覚的+マウスでドラッグ&ドロップ操作で手軽にできるようでStudio One 2とMelodyneがシームレスに機能を連携している様子が見れます。

そして、パソコンが1年ごとに強化され確かに年々軽快さを感じてはいるものの、やはり高負荷であり処理が重いのがVSTi(VSTインストゥルメンツ)=ソフトウェアシンセサイザーです。

Studio One 2ではMIDI+ソフトシンセの状態のままそれにエフェクトプラグインを差し込むことも可能なくらい軽快とも言えなくもないですが、ハードウェアシンセサイザーやボーカル、ギターなどを録音することもありますし、ソフトシンセの中には最近の目覚しい技術の熟成によって"よりアナログフィールに"などと毎回"音"が微妙に変化するものの多くあります。

そういうわけで、やはり制作作業が進みミックス作業に移行するにつれ、MIDIインストゥルメントトラックはオーディオ化して扱う方がStudio One 2でも安定度は増すのでそうするのですが、このV2からはフリーズ機能に近い個別トラックのバウンス機能があります。

これはCPUパワー全開でそのMIDI+ソフトシンセをオーディオ化します。

これはCPUパワー全開でそのMIDI+ソフトシンセをオーディオ化します。前述どおり、処理は32bit FLOTか64bitで行われ生成されるファイルもそれらのフォーマットでの事前に設定した周波数での生成となります。

この処理を行った後はインストゥルメントトラックとそれに含まれるソフトシンセは自動でOFFされます。

5分程度の32bit FLOT/44.1KHzのステレオ(2ch)トラックであれば5~10秒程度でサクッと処理してくれますので、制作作業全体の中で一番時間がかかる、MIDI+ソフトシンセトラックのオーディオ化の作業時間が圧倒的に短く済むようになりました。

5分程度の32bit FLOT/44.1KHzのステレオ(2ch)トラックであれば5~10秒程度でサクッと処理してくれますので、制作作業全体の中で一番時間がかかる、MIDI+ソフトシンセトラックのオーディオ化の作業時間が圧倒的に短く済むようになりました。まだまだ追加+強化されたオーディオ編集機能は多いので次回以降また紹介したいと思います。

マスタリング機能の強化とDDP出力も市販CDフォーマット(RED BOOK)が生成できる便利な機能ですが、私がその辺りは最終的には専門家に任せる人なので、なんとなく「ふ~ん」で見れるのが以下の公式ムービーです。

趣味なフェスタやコミケで自分のCDを発売したい人には、今まではDDP出力できるソフトウェアが限られていたため、Studio One 2にそれが統合されているということは大変便利だと思います。

0 件のコメント:

コメントを投稿